2023/05/29

スタートダッシュ成功の鍵!「新卒研修」の内容と目的、新社会人の皆さんに伝えたい想い

新卒社員として会社に入社することは、学生から社会人へと移り変わる『人生の新たなステージ』への第一歩と言えます。この新たな歩みをスタートさせるための重要なステップとして、最初に取り組んでいくのが「新卒研修」です。まずは会社の環境に慣れていくのはもちろん、学生から社会人へと成長するきっかけとして大切にしている「新卒研修」を、ファブリカコミュニケーションズではどのように行なっているのか?をご紹介したいと思います。

CHAPTER

「新卒研修」では何を行うの?

新卒入社の皆さんが4月に入社を迎えてから、早いもので2ヶ月が経とうとしています。

2023年度、ファブリカコミュニケーションズには、なんと16名もの方が新たな仲間として加わってくれました!

緊張しつつも「社会人としてこれから頑張るぞ!」と熱意のこもった眼差しをする新卒の皆さんを見て、自分も当時の気持ちを思い出し、毎年気が引き締まる思いです。

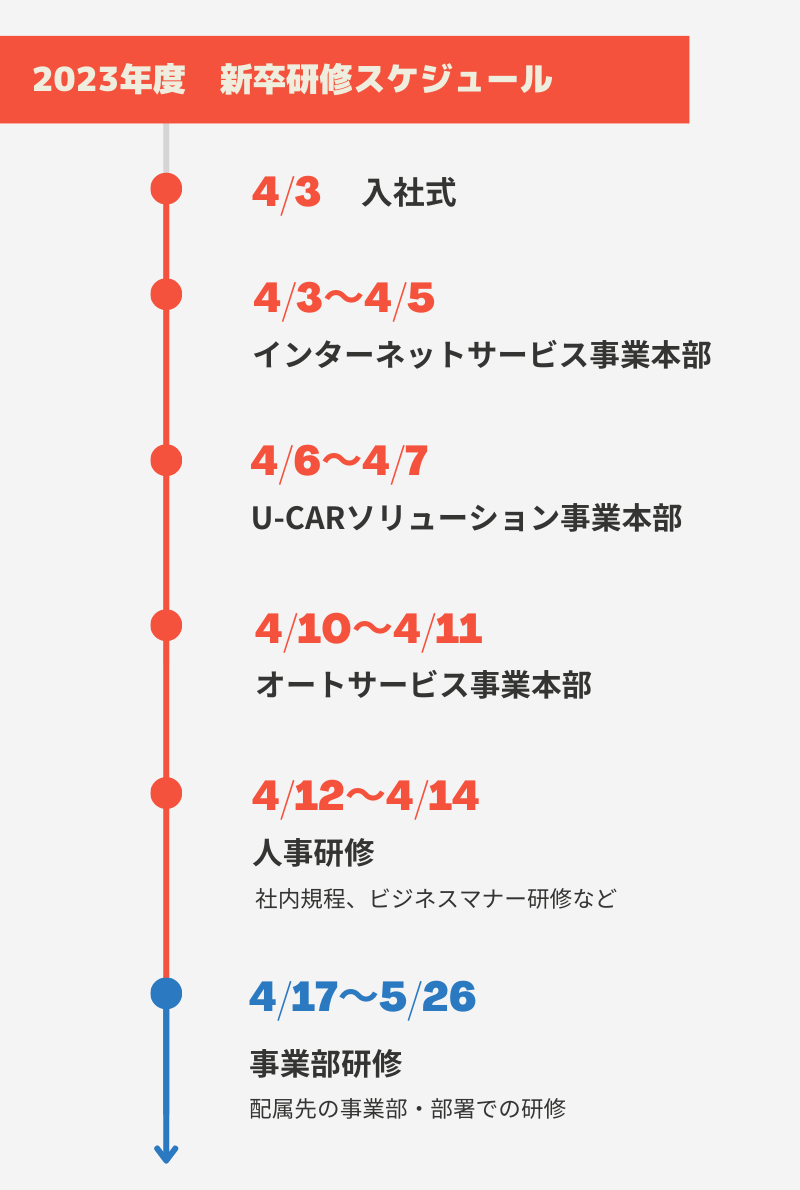

例年ファブリカコミュニケーションズで行なっている新卒研修は、入社後2週間かけて行う「入社時研修」と、配属決定後に行う「事業部研修」に分かれています。

2023年度は以下のようなスケジュールで研修を行いました。

それぞれの研修の目的としては、

- 入社時研修:

- 社会人として知っておくべき基礎知識やマナー、心構えを身につける。

- 当社の主な事業内容(各事業部でどんなサービスを取り扱っているか、どんな仕事をしているのか)を知る。

- 事業部研修:

- 配属確定後、自分が携わるサービスや商品、顧客についての理解を深める。

が主な狙いであり、新卒入社する皆さんに身につけていただきたいと思っていることとなります。

ここからはそれぞれの研修内容について、さらに詳しく紹介していきます!

※本記事で紹介する内容は記事公開時点のもので、変更となる可能性があります。

入社時研修の内容・流れをご紹介!

ファブリカコミュニケーションズは「U-CARソリューション事業」「SMSソリューション事業」「インターネットサービス事業」「オートサービス事業」など、様々な事業を展開しています。

入社前にも当社事業について説明する機会があったり、コーポレートサイトをじっくり見ていただく時間はあるかと思いますが、ただ聞く・読むだけですべてを理解するのはどうしても難しいものです。

そこで入社時研修では各事業本部ごとに2〜3日ほどかけて、具体的な事業内容やサービス概要を学んだり、ワークショップを通して実際の業務で使われる技術やスキルを体験することで、「自分の会社がどんなサービスを提供しているのか」という事業理解を深める機会を提供しています。

それぞれの事業本部がどのような研修を行うかは毎年変わっていきますが、参考までに2023年度に実施した内容をご紹介します。

■インターネットサービス事業本部・プロダクト開発本部

- マーケティング基礎知識(目標設定、戦略立て)

- 情報セキュリティ研修、スキルチェック

- プログラミング体験(WEB上で作れるゲームの制作企画、発表)

- LLM、ChatGPTの活用方法

■U-CARソリューション事業本部

- 自動車、車の流通、自動車アフターマーケットの基礎知識

- 当社ITサービス「symphony」の概要

- 営業として知っておくべき広告プロモーション手法・マーケティング・IT用語について

- 営業ロープレ体験

■オートサービス事業本部

- BP・レンタカー事業部の事業内容

- オリジナルプレゼン実習

- 鈑金修理工場の見学

- 受付電話対応体験

各事業本部ごとの研修が終わった後は、人事からの研修として、社内規定やルールについての説明や、基礎的なビジネスマナーについて実践も交えてお伝えしました。

特に挨拶の仕方や敬語の使い方・名刺交換・電話応対などは、社会人になって初めてきちんと学ぶ方も少なくないため、実習やテストも交えながらしっかりと研修を行います。

内定式ぶりに再会した新入社員同士、最初は距離感が掴めずぎこちない様子でしたが、共に研修に取り組む中で打ち解けていく様子は人事としても嬉しく感じる瞬間でした。

そして入社時研修の最終日。2週間の研修を通して、各事業本部の研修担当者からのフィードバック・適性判断も参考にした上で、ついに配属発表が行われました。

果たして自分はどの部署で力を発揮してほしいと判断されたのか、緊張の瞬間です…。

ぜひ知っていただきたい、当社での配属決定方法

ここまでお読みいただいてお分かりかと思いますが、ファブリカコミュニケーションズでは新卒社員の配属決定が「入社時研修」を終えた後に発表となります。

入社前に既に配属先が決まっているのではなく、この入社時研修での実習を通して「最も適性のある部署はどこだろうか?」と吟味し、最終決定しているのです。

「入社後にしか配属先が決まらない」という総合職採用に対して、不安を抱く方はきっと少なくないですよね。

当社がこのような形をとっている理由は、ご本人の希望に添えるよう最大限配慮はしつつも、せっかく入社いただくからには皆さんの能力を最大限発揮していただける適材適所を見極めたいと考えているためです。

自己分析や今までの経験から、「自分にはこれが合っているはずだ」と思う仕事や部署は誰しもお持ちだと思います。

それが間違っているとは決して思いませんが、客観的に見て初めて気付く「新たな適性」を活かせる場所を提案することで、配属後に活躍いただける可能性がより高まると考えています。

また、当社の新卒採用ページにもある通り、ファブリカコミュニケーションズは「変化は好機。挑戦者であれ。」というコンセプトを皆さんにお伝えしています。

このコンセプトは当社の経営理念にも深く通じていて、在籍する社員全員に共通する意識・考え方の「軸」とも言えます。

これに共感して共に社会に貢献していきたい!と思っていただける方なら、仮に希望していない部署への配属になったとしても、きっと力を発揮してご活躍いただけるはずです。

先輩社員の中には、全く異なる部署や勤務地へ異動して活躍している社員もたくさんいます!異動や転勤になんとなくネガティブな印象を持っている方は、ぜひ一度読んでみてください。

▶︎U-CARソリューション事業本部 伊地知さん

社会人、営業として成長してきた3年間。支店長を目指す新卒社員の想いとは

▶︎オートサービス事業本部 中原さん

環境が変わっても営業の本質は変わらない。異なる事業部での営業経験で学んだこと

▶︎経営企画室 牧野さん

「ファブリカコミュニケーションズ」の名を、広報の力で広めたい。経営企画室でのさらなる挑戦

企画やプログラマも「営業研修」をする!? 事業部研修の中身

配属が決定した後は、配属部署での事業部研修に移ります。

オートサービス事業本部へ配属の場合はすぐに現場研修に入っていきますが、U-CARソリューション事業本部・インターネットサービス事業本部・プロダクト開発本部・管理部門に配属の方は2ヶ月弱の「営業研修」を実施します。

営業職として働く予定の方だけでなく、なぜシステム企画・開発などに配属となったメンバーも一緒に営業研修を行うのか?と疑問を持つ方もいるかと思いますが、これにもきちんと理由があります。

営業研修の目的・狙い

- 実際にこれから自分が売る・作るサービスについて深く知り、自分が使いこなせるレベルまで理解する

- 営業研修でお客様訪問に同行することで、机上では分からない現場の声や意見を意識する

- 社会人としてのコミュニケーション、仕事の仕方を先輩の側で学ぶ

ファブリカコミュニケーションズでは、営業が売っている商品(ITサービス)は全て自社で企画・開発・運営を行っています。

だからこそ、営業だけが商品について知っていればいいのではなく、企画や開発メンバーも商品の使い方やお客様のニーズを把握して、共により良いサービスを提供していく必要があるのです。

配属先の実務に入ってからも営業同行の機会は時々ありますが、ここまで集中して体験し学べる機会はこの営業研修の期間のみ。ぜひこの貴重な機会に、多くのことを学んでいただけたらと思っています!

営業研修の期間は数名ずつのグループに分かれ、同じ拠点に集まって合同研修を行いますが、これが終わるといよいよ5月末からは実際の配属先へと旅立っていきます。

営業職の方はさらに独り立ちに向けて、インターネットサービスやプロダクト、管理部門の方は直属の上司や先輩の元で、それぞれ経験を積んでいくことになります。

新卒研修を最大限に活用するために

これは実際に2023年度の新卒社員の皆さんにもお伝えしたことですが、研修はぜひ受け身ではなく能動的に、分からないことは積極的に質問していくことが大事だと思っています。

最初は何も分からなくて当たり前。ただし、社会人になってからは「分からないことをごまかす」のではなく「解決するために行動する」ことが大切です。

研修を担当する社員も、新卒の皆さんが分からないことが多いのは重々承知しています。その中でも「いかに真剣に取り組み、理解しようと行動する意欲を持つか」の違いは、研修後の実務においても、自身の成長スピードに大きな影響を与えるはずです。

転職も当たり前となった昨今、1社目での経験はその人にとって唯一無二であり特別なもの。そこで学んだことが、その後の社会人生活の礎になると言っても過言ではありません。

不安は大きいかと思いますが、人事をはじめとした社員全員で、新たな挑戦への一歩を踏み出す新卒社員の皆さんを全力でサポートします!

ファブリカコミュニケーションズを選んで入社した皆さんが、社会人の第一歩をここで歩めてよかったと思っていただけたら何よりも幸いです。

編集:小島 沙也子