IT企業を目指すなら必須の資格!?ITパスポート取得に奮闘した2ヶ月を振り返る

こんにちは!

企画開発部マーケティンググループ2017年入社の牧野です。当社では先日、ITパスポートの資格取得補助制度が新設され、2015年以降入社の新卒社員は取得が必須になりました。

昨今、仕事のみならず、日常生活でもインターネットの使用が当たり前になっています。当社でもITを正しく理解し、有効的に活用するための知識を身に着けるため、補助制度新設に至りました。

と、ここまできましたが、皆さんはITパスポートを知っていますか?

情報系の学科に通っていたり、IT系の企業を目指している学生さんであればすでに取得済みの方もいらっしゃるかと思いますが、文系出身の私は縁遠く知らない資格でした。ということで、今回は私のようにあまりITパスポートを知らない人向けに、ITパスポートを実際に受けるまでの道のりについてお伝えしたいと思います。

ITパスポートとは

ITパスポート(略称:iパス)は平成21年4月に新設された「情報処理の促進に関する法律」に基づく国家資格です。ITに関する基礎的な知識があることを証明することができます。“基礎的な”と表現した通り、情報技術者系の資格としては入門編にあたります。

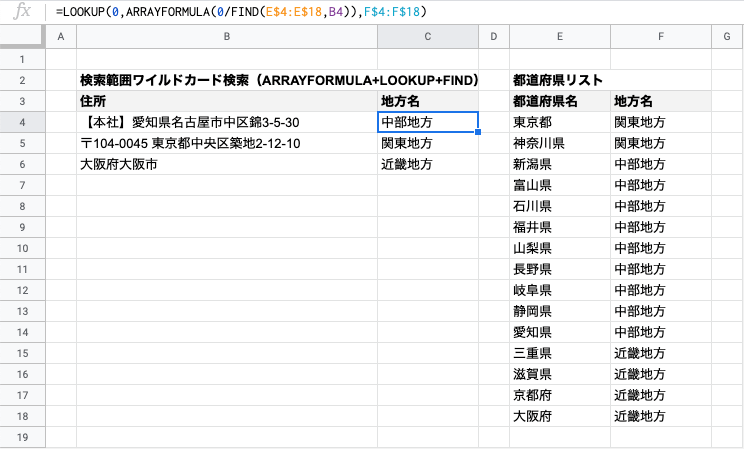

試験で出題される問題は

- ストラテジ系(経営)

- マネジメント系(IT管理)

- テクノロジ系(IT技術)

の3分野。全100問出題されます。

試験時間は120分で、CBT方式と呼ばれるコンピューターに問題とその答え(4択)を1つ選ぶ方式をとっています。年齢制限はなく、誰でも受ける事が可能です。

合格ラインは1000点満点中600点以上の取得が必要で、3分野それぞれ3割以上取得しなければなりません。気になる合格率は…50%程度。私はその数字を見てちょっと不安になりました。

どうやってiパスの勉強したのか

勉強を始めるにあたって行なったのは以下の3つです。

①すでに資格を持っている人に聞き込み

②具体的な勉強の計画を立てる

③試験の予約をしてしまう(3ヶ月先まで予約可能です)

まず私が行なったのは、すでに合格している人へのリサーチ。どういった参考書がいいのか(当社の場合は勉強するための参考書は会社から配布されました。)、どんな対策をしたらいいのか、試験は難しかったか…など。

そこで得た情報(と、それに対する私の心の声)は以下の通りです。

- 勉強したら大丈夫(そりゃそうですよね)

- 入社3年目ならすでに5割は理解しているだろう(ほんとにそうかな…)

- 参考書で一通り学習したらとにかく問題に慣れる事(過去問道場…_φ(・_・メモ)

これらの情報を手に入れて、勉強をスタート。

やる気のアップダウンは(かなり)あったのですが、私の場合は基本的には平日1時間 / 休日3時間の勉強で、2ヶ月くらいかけて行いました。配布してもらった参考書の目次と照らし合わせてみると、意外と時間がないと気がついたことを覚えています。

ちなみに配布してもらった参考書の1つはこちら。イメージや重要度が示されているので分かりやすく、初心者にはおすすめの本です。

勉強方法は特にオススメするほどの方法で行なっていないので詳しくは説明しませんが、参考書を一通り読んで書いて、過去問を解いて、予想問題を解いて、ランニングマシンで歩きながら問題を解きまくりました。過去問や予想問題は参考書やサイト、アプリなどで勉強する事ができるので、自分の勉強スタイルに合わせてもらったらいいと思います。

iパスの勉強をして発見したこと3つ

1.システムや技術以外の勉強も大切。

ITパスポートという名前が影響して、プログラミングや技術の知識がないと難しいのでは…と思っていましたが、意外とそれ以外の分野の問題も多くあります。先に紹介した分野でいう、ストラテジ系とマネジメント系がそれに当たります。

ストラテジ系は企業活動や法務、経営戦略、そして企業のシステム戦略について問われる分野。マネジメント系はシステム、ソフトウェア開発プロジェクトのマネジメント方法についてを問われる分野です。これらの分野を強くすれば、システムに明るくない人でも高得点が狙えます。実際私はその2つの分野の方がいい結果でした。

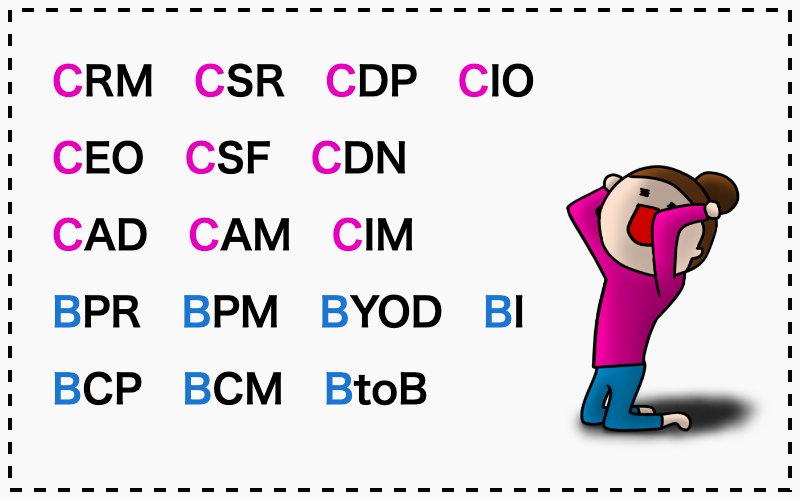

2.英語3語の用語をいかに理解するかが鍵

勉強しながら英語3語の用語がやたらと多くてつまづきました。特に頭を悩ませたのは頭文字がCとBの用語。

CRM、CSR、CDP、CIO、CEO、CSF、CDN、CAD、CAM、CIM

BPR、BPM、BYOD、BCP、BCM、BtoB、BI…

あなたはいくつ理解していますか…?これら用語を英語として把握しているかがとても重要です。用語の意味を正しく理解していれば問題文が格段に簡単になります。3文字として覚えるのではなく、英語の頭文字として頭に入れることを意識することで頭に入って来やすくなると思います。

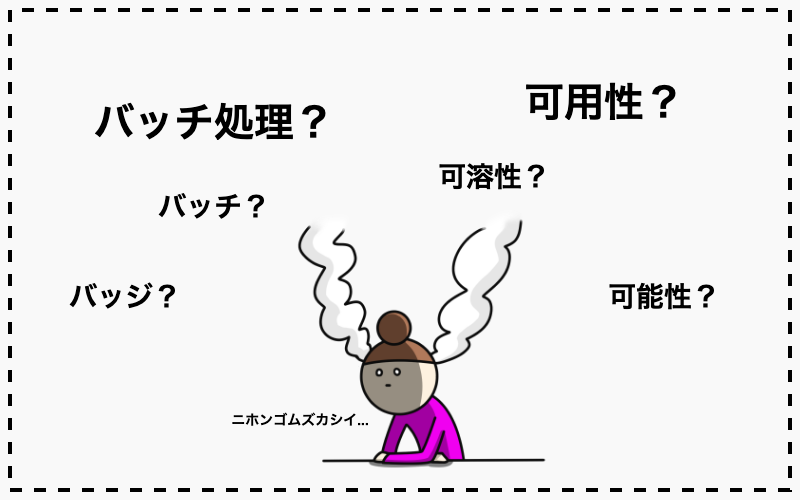

3. 勝手にイメージしていた言葉は厄介

自分の中でのイメージが先行して、理解に時間がかかった2つの言葉を紹介します。わかっている人からしたら笑われてしまうんだろうなあと思いますが、意外とこういうことってよくあります。

バッチ処理

バッチ処理はリアルタイム処理と対比して使われる処理を示す用語で、一定量の(あるいは一定期間の)データを集め、一括処理をおこなう処理方法です。私はバッチという用語の名前から金属製のボタンのような”バッジ”のイメージを持ってしまい、何かボタンを押してデータを綺麗にするような掃除するようなプログラムなのかなと勘違いをしていました。

可用性

可用性は英訳すると「Availability」。障害が発生しても安定したサービスを提供でき、ユーザが必要な時にシステムを利用可能である特性を示します。どうしても「可能性」や「可溶性」といった似た言葉と混ざってしまい、日本語ムズカシイ…という状況に陥りました。そもそも英訳できる人にとったらなんら問題のない用語かもしれません。

iパス試験を受けてみての感想

今回の試験勉強は3年目になった私には必要な時間だったと思います。

ディレクターとして担当する案件について、開発の担当者さんと話しているといまだにわからない単語やシステムの話があります。でも3年目となるとなかなかそれを尋ねたり、自分で調べたりせずに何となくのイメージで済ませてしまっているケースが多々ありました。そのためそれを見直す、勉強し直す機会になったなあと思っています。

また、システムに関係なく社会人として知っておくべきこともたくさんありました。特にマネジメントや 会計・財務 、知的財産権などは知っておいて損はないですし、かといって今まで勉強するタイミングもなかったので、受けてよかったと思います。

偉そうにここまで書いてきましたが、実はまだ試験を受けたばかりで合格証をもらったわけではありません。(おかげ様で合格ラインには達していたので大丈夫だとは思っていますが…)受かった暁にはずっと行きたかった場所に行こうと思っているので、受ける方がいればぜひ目標やご褒美を掲げてぜひ頑張ってみて下さい!