DX(デジタルトランスフォーメーション)とデジタイゼーションとデジタライゼーション

テックブログの一端ということで、インターネット等々に関わって長い経験からベタな技術系の話をしても良いのですが、組織の立ち位置的な視点で書くということもあっても良いのかなと思い、今回このネタで書こうと思い立ちました。

というのも、なんらかの業務をする上で色々と情報収集をするのですが、情報収集中にここのあたりについて、実際「自分がどこまでわかってるか?」「現在社内がどこまでできているのか?」「今後はどうしていくか?」という視点を改めて整え直す機会として捉えてみました。

※このテックブログの記事を認めたタイミングで存在した経済産業省へのリンク先ですが、2022年9月ごろに別の形でまとめ直され、消滅してしまっていたため、リンク先および若干の文章の見直しを行いました。

DXとは?

経済産業省に「デジタルガバナンス・コード」というページがあり、ここにあるデジタルガバナンス・コード2.0のPDFファイルの1ページ目(の注釈)にはこうあります。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、

業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること

省庁のガイドラインなので、若干ふわっとしていますが、現時点の自分の解釈としてはこのようになる…と思っています。

「情報」を活用することで、サービスやビジネスモデル、技術的な革新と業務プロセスの変革を行い、

同業種などからの競争優位性を高める

はい、明確な目標や手法についてはありません。

ISOの認証取得だとかと変わらず、取り組み方はその企業/組織で自由に決めて良いということになります。

とは言え、自由に決めて良いのは、戦略的な話や戦術的な話・具体的な手法であり、ヴィジョンやミッションレベルではないことはガイドラインを読むことで理解できると思います。

それらを踏まえ、乱暴にまとめてみると

「業務プロセス等をデジタル化する」のではなく、

「業務プロセス等にデジタルを持ち込んで変革をさせる」ことがDXである

ということになると考えています。

デジタイゼーションとは?

デジタイゼーションも巷を調べると色々説明するサイト/ページを見かけますが、総じて

アナログで行ってきた作業をデジタル技術を使って

業務効率を改善しコストを下げる、サービス化する

などということになります。

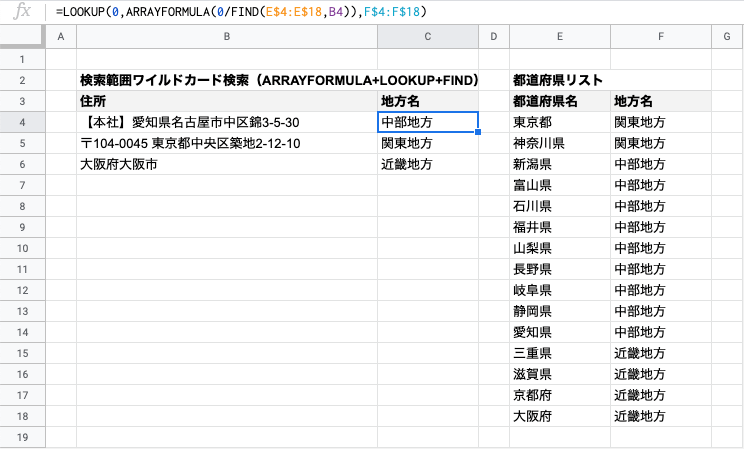

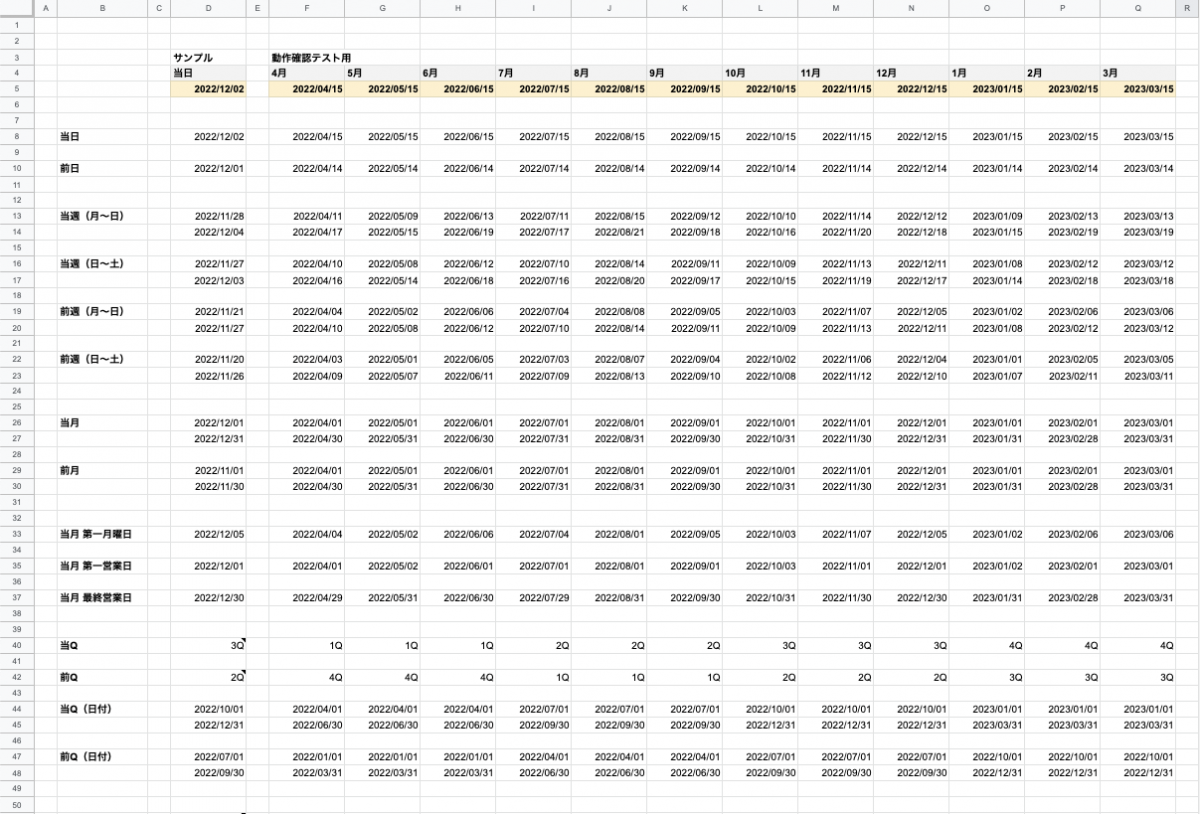

単純には、運用作業を簡略化させるスクリプトを書いたり、RPAを駆使して自動実行させたり、Excel等でマクロを組んで作業を1秒とかで終わらせたり等ですね。

個人的には、開発は数ヶ月で収まるものの、運用はサービスが終わるまで続くという認識があり、デジタイゼーションできることについて後回しにするのは「様々な負債が溜まっていく」ものとして捉えています。

運用をすることを考慮していないと、デジタイゼーションを逃すことになりますし、運用のデジタイゼーションが可能かどうかの認識が希薄だとか、運用開始後の観察・チェックができていないというのもそれはそれで、デジタイゼーションできないということにつながり、さらなる効率化ができないことになるでしょう。

これはサービスを開発する面だけでなく、様々なシチュエーションであり得る話といえるわけで、ペーパーレス化やWeb会議化、Excelファイル上の関数を使うとかマクロを組んで自動化するとかといった話もその一つと考えられます。

…と、ここでよくよくDXの定義と見比べてみると、デジタイゼーションは普段行っていることをデジタル化するだけなので「デジタイゼーションはDXと呼べない」ということが判ると思います。

デジタライゼーションとは?

上記のデジタイゼーションとは異なり、

デジタル技術を活用しつつ、

ビジネスプロセス自体を変革したり、新しいビジネスモデルを実現したり、

大きなコスト削減させたりする

ということになると考えています。

単純なデジタライゼーションの例というのはまだまだ少ないと思っているのですが、CD/DVDのレンタルや雑誌の販売がサブスクリプションサービス化したことや、映画やドラマが配信サービスなどでいつでも見られるなどはその例ではないかな…と愚考します。

…と書いてみたのですが、ここまで書いて身近なネタがあったことを思い出しました。

昔はGooやカーセンサーなどは中古車の雑誌を各地域限定のような形で販売されていてその地域で中古車の売買につなげていたものが、車選びドットコムをはじめとした、インターネットサービスとして売買の仲介を全国対象にする・雑誌だけでは考えられない台数を掲載するなどの大きな変革をもたらしたということも、デジタライゼーションなのかもしれません。

ただ、お客様と中古車販売店を結びつける部分には、まだまだデジタル化されていないところもあるわけなので、さらなるデジタライゼーションが必要と言えるでしょう。

そして改めてDX

| DX | 「情報」を活用することで、サービスやビジネスモデル、技術的な革新と業務プロセスの変革を行い、同業種などからの競争優位性を高める |

|---|---|

| デジタイゼーション | アナログで行ってきた作業をデジタル技術を使って業務効率を改善しコストを下げる、サービス化する |

| デジタライゼーション | デジタル技術を活用しつつ、ビジネスプロセス自体を変革したり、新しいビジネスモデルを実現したり、大きなコスト削減させたりする |

ざっくりとデジタイゼーションとデジタライゼーションとDXについてまとめて再認識をした格好なわけですが、ここで一つの疑問が出てくると思います。

DXとデジタライゼーションは何が違うのか?

ですね。

デジタイゼーションは従前に書いたとおりですが、「デジタル技術を使って大きな変革を起こす」といった話は同じです。

何が違うのかというと、DXというのは、最初に書いたような「日常を革新的に変える概念」で経営層が推進するものであり、デジタライゼーションはサービスやプロセスを実際に提供・運用する現場のメンバーが行うものという違いがあると考えられます。

この違いは非常に大きいと考えられるもので、DX(の推進)は「経営層がビジョンを示し、体制整備を行い、必要な投資(いわゆるヒト・モノ・カネ)等の意思決定をする」といった、方針や経営層として取り組むべき事項がメインであり、経済産業省の産業界におけるデジタルトランスフォーメーションの推進ページや前述のデジタルガバナンス・コード2.0(PDFファイル)には、ビジョンや戦略、成果指標などといった、その推進についての指針が記載されています。

もちろんデジタライゼーションの中のレベルの具体的な手法ではありませんが、何をすべきか・何をなすべきかということが一通り書かれていて、なにかサービスを作ったり業務改善をする上での先行の事例や失敗のケースも書かれているため、チェックシート的なものがあるガイドラインほどではありませんが、有用なものと考えています。

ただDXが「概念であり経営層が推進するもの」という状況であったとしても、現場は常に大きくデジタライゼーションを意識する必要があり、どのように変化させ今後も対応していくのか?ということは日常で考える必要があるでしょう。

もちろんこれらはサービスを提供するだけでなく、業務効率化など様々な場面で対応することが重要だと考えています。

まとめ

自分なりに考えをまとめると

- DX→経営陣が推進するもの

- デジタイゼーション→現場が常に意識するもの

- デジタライゼーション→現場が取り組むもの

という感じがしています。

またデジタイゼーションがまとまっていけばデジタライゼーションになり、デジタライゼーションがまとまってより大きくなればDXになる…という感じもしています。

ただこのような流れは、惰性でなくどのポジションに関わらず自ら進めていくパターンでないと進まないのは事実だと思います。

いずれにしろ、これらのビジョン・戦略・組織などまだまだ弊社ファブリカコミュニケーションズでも、他社同様道半ばです。

実際このような話に終わりは無いですから、将来はDX銘柄/攻めのIT経営銘柄に名を連ねるような形まで成長を目指したいとは思いますし、今回あえて触れなかった「2025年の崖」もDXが推進され社内にあるレガシーシステムを駆逐できれば、ひょっとして回避できる…のかもと思っています。

この拙い文章が今後のみなさんの周辺の改革の一助となればと思います。

ファブリカコミュニケーションズで働いてみませんか?

あったらいいな、をカタチに。人々を幸せにする革新的なサービスを、私たちと一緒に創っていくメンバーを募集しています。

ファブリカコミュニケーションズの社員は「全員がクリエイター」。アイデアの発信に社歴や部署の垣根はありません。

“自分から発信できる人に、どんどんチャンスが与えられる“そんな環境で活躍してみませんか?ご興味のある方は、以下の採用ページをご覧ください。